規模の経済性というワードは中小企業診断士の中でも重要かつ頻出ワードです。

ただ他にも似たような言葉があるため、しっかり理解をしていないと混乱してしまいます。

この記事ではまず規模の経済性についての要点を説明してみます。

- 規模の経済性とは何か

- 規模の経済性が働くと何がよくなるのか

- 経験曲線効果との違い

規模の経済性とは?コストが下がる理由

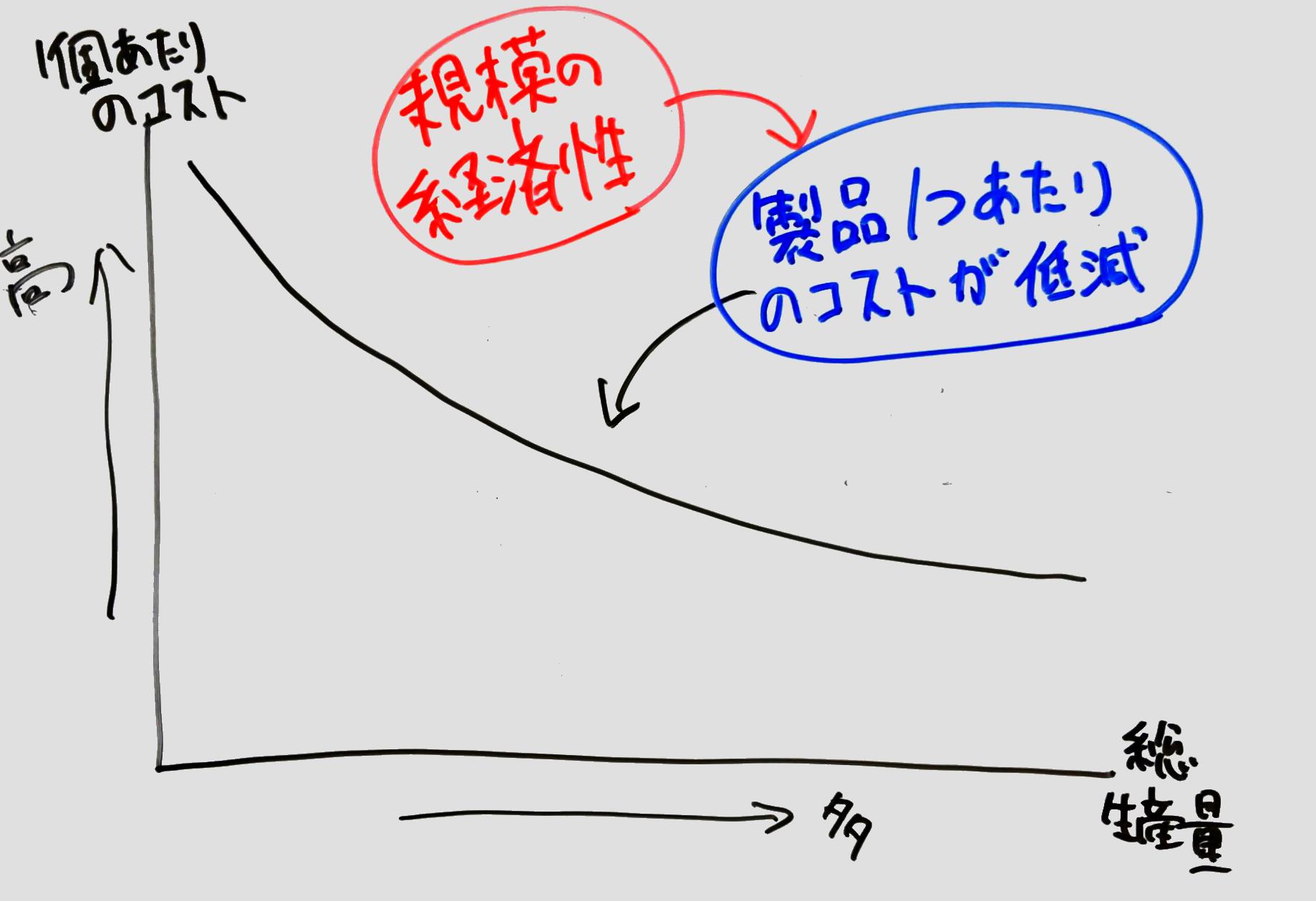

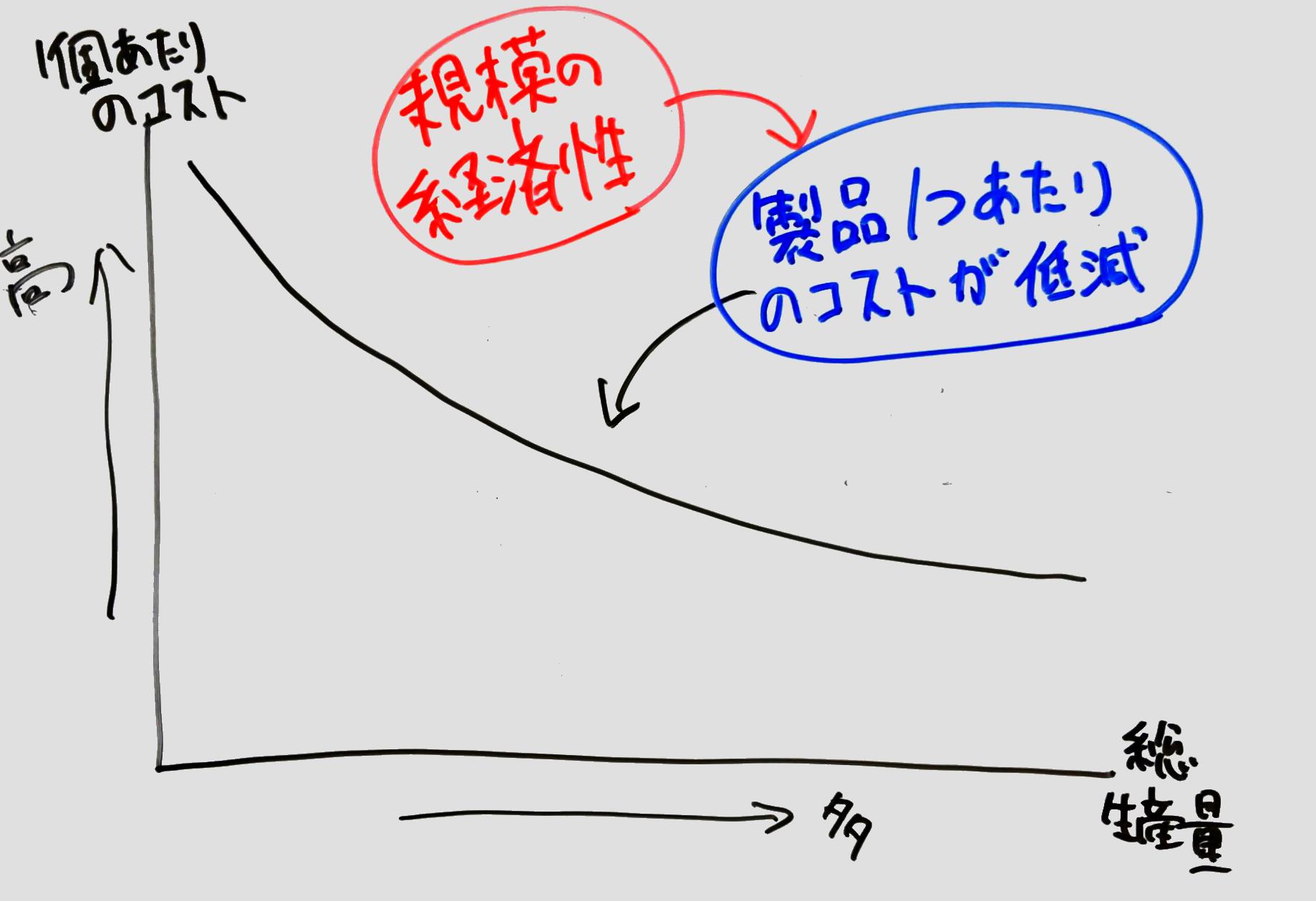

規模の経済性とは生産量が高まることにより1つあたりの製品のコストが下がることを言います。

コストが下がると何が良いのか?もちろん利益が出しやすくなることですね。

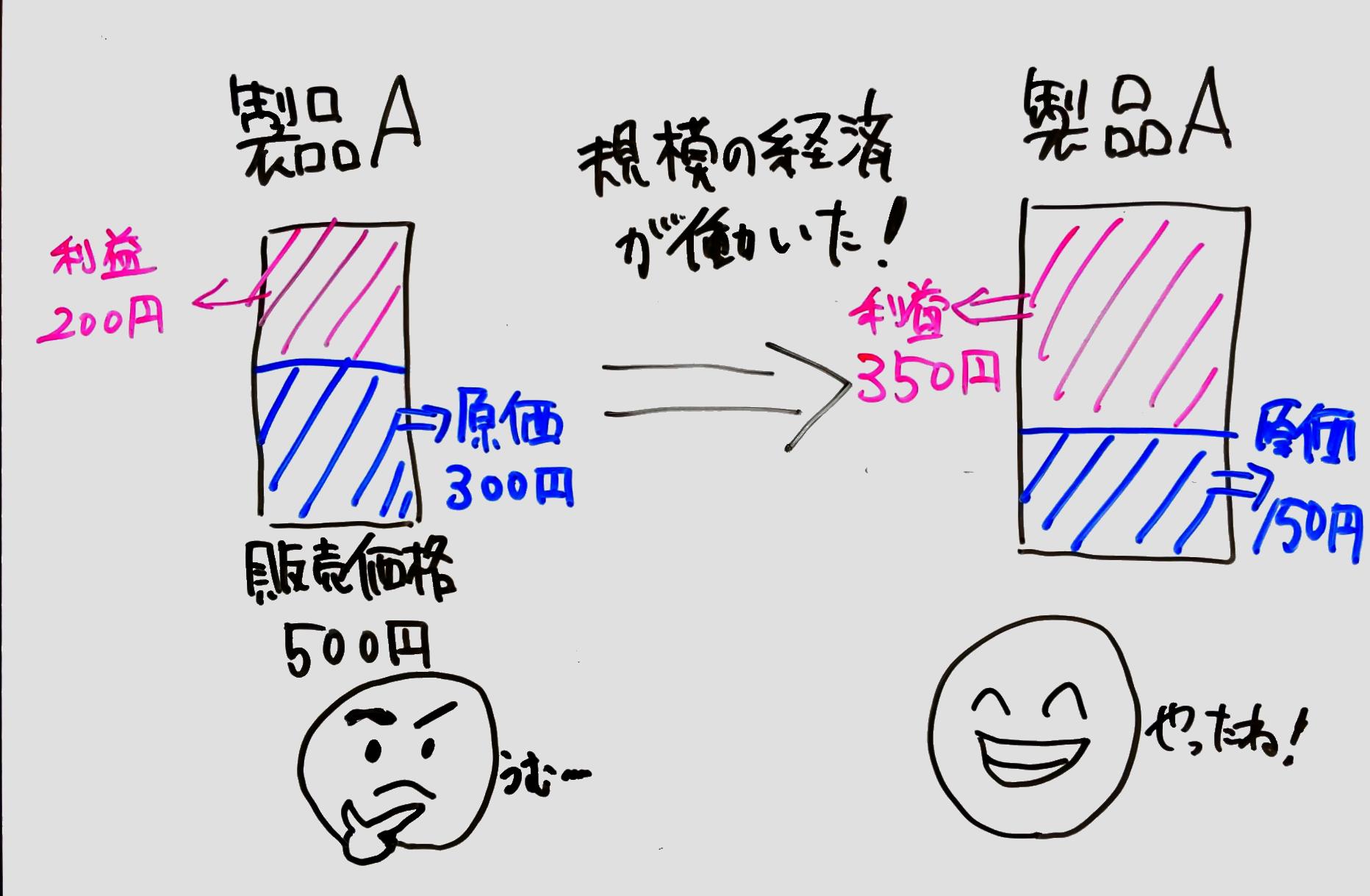

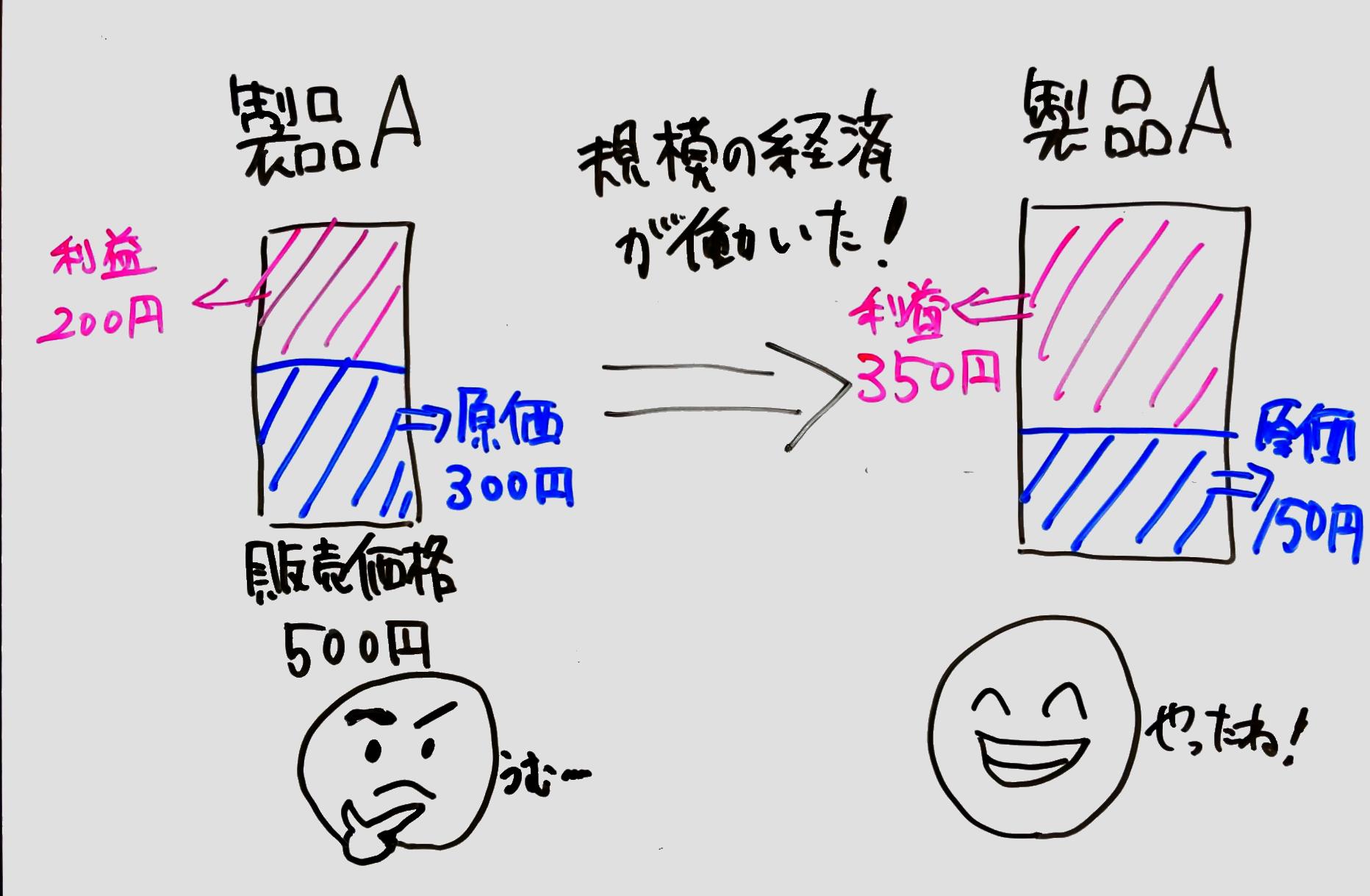

販売価格が500円の製品Aがあり、そのコストが300円かかっていた場合は利益は200円になりますね。

そこで事業規模が大きくなって規模の経済が働くとコストが下がり150円になったとすると利益が350円と増えることになります。

同じ製品を売っているにも関わらず利益に大きな違いが出てきます。

コストはなぜ下がるのか?

規模の経済性とは1つのあたりの製品コストが下がるということでしたがなぜコストが下がるのでしょうか?

主な要因としては以下の2点があります。

- 固定の分散

- 変動費の低減

固定費の分散

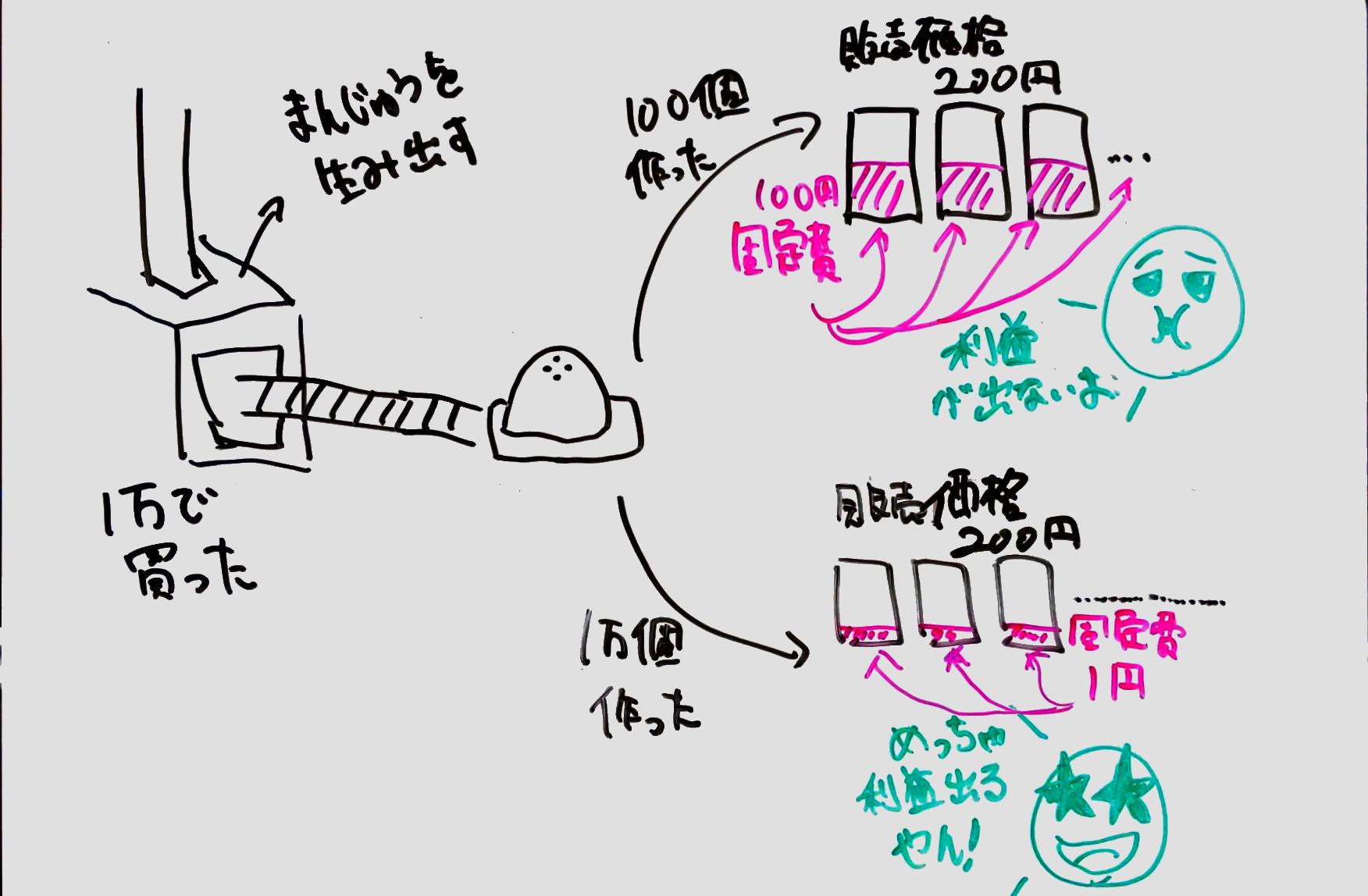

固定費とは製品を作っても作らなくてもかかるコストのことです。

例えば10000円でまんじゅうを製造する機械を購入しました。

仮に100個のまんじゅうを製造した場合は1個に対する固定費は100円となります。

販売価格を200円とした場合は、あまり利益がでなくて残念です。

もっとたくさん生産しようと頑張り10000個を製造しました。この場合には1個あたりの固定費は1円です。

大量に製品を製造すると固定費が分散され、同じ200円で販売してもいい感じに利益が出せます。

変動費の低減

変動費とは製品の生産量によって変動する費用です。

なぜ変動費が低減するかというと大量生産すると大量に仕入れる必要があります。

仕入れを大量にすることで買い手側の交渉力が増して、仕入れコストを抑えることができるためです。

作れば作るほど効果は上がり続けるのか?

製品を作れば作るほど規模の経済性の効果が得られ続けれるかというと必ずしもそうとは言えません。

規模を大きくすることで得られるコストの低減よりも、大量生産を調整することコストが上回ってしまうことがあります。

これを規模の不経済と言います。

経験曲線効果との違い

よく混同してしまうのは経験曲線効果と混同してしまいがちです。

経験曲線効果は累積生産量が増加するにつれて、生産の経験が蓄積されることによりコスト低減が発生します。

ここで混同しやすくなるのは規模の経済を得るために設備投資をしたことで結果としてより早く経験曲線効果が得られるということがあることです。

逆に累積生産量を増やした場合には規模の経済性が得られるとは限りません。規模を拡大しなくても時間とともに累積生産量は増加することにより経験曲線効果が得られるためです。

日本でも年功序列での評価がどんどん無くなってきており、成果にて評価されるようになってきています。

しかし転職する際にはどうしても前年の給料を基準にして給与交渉されることがほとんどです。

私も転職を4回しましたが全て前職の給与を基準に話を進めてましたが正直もっと早く転職をしておけば良かったと思っています。

転職することで給与をあげることはあまり難しくありません。

また新たな環境に移ることは大変な苦労がありますが大きな成長ももたらしてくれます。

なので一定のビジネススキルをつけたなら早めに転職を行い給与をあげていくことは重要な戦略になります。

転職を成功させるには素晴らしいエージェントを味方につけることが大変重要になってきます。

【キャリアスタート】![]() では以下のような実績があります。

では以下のような実績があります。

- 所属アドバイザーの約6割が、エージェントランキングにてTOP10入賞経験あり

- 徹底した面接トレーニングによって、驚異の内定率86%を記録

- 求職者と企業のマッチング分析に尽力することで、入社後の定着率は92%以上

- アンケート調査にて、顧客の82%が当社のサービスに大変満足していると回答

よいエージェントを味方につけてより良い会社に入ることでさらなる成長が見込めます。

【キャリアスタート】![]() では完全無料で以下のサービスが提供されていますので気になる方は一度ご活用してみてはいかがでしょうか?

では完全無料で以下のサービスが提供されていますので気になる方は一度ご活用してみてはいかがでしょうか?

- キャリアカウンセリング

- 徹底した面接トレーニングによる就業支援サービス

- オンライン面談

規模の経済が発揮できる組織構造

組織構造の中で規模の経済が発揮ができるのは機能別組織です。

機能別組織とは個々の機能を単位化した組織で中小企業に最も多く見られる組織構造です。

機能別組織は機能ごとに部門を作るため専門性を高めることができます。

そして業務を集中することができるため規模の経済や経験効果を発揮することができます。

単一の事業を拡大していくような企業にとっては機能別組織を選択することで規模の経済も発揮することができます。

別組織-150x150.png)